20世紀後半のウィーンpoには特徴的な音色を持つ奏者が多かった。所謂ウィーン的な音色。クラリネットの首席奏者アルフレート・プリンツはその代表格ではないかと思います。戦前戦後のウラッハ、その後A・ボスコフスキー、そしてプリンツと優れた音色の系譜がありました。

クラリネットの名曲はそれほどあるとは思いません。モーツァルトのクラリネット協奏曲は有名ですが、協奏曲としてはそれ以外にはあまり頭に浮かばない。ベートーヴェンもブラームスも協奏曲を作曲してません。ただクラリネットの音色というのは魅惑的で、管弦楽曲のソロの部分では魅惑的で哀愁漂う音色が耳をそばだてます。

A・ボスコフスキーのクラリネット。

室内楽曲の名曲としてモーツァルトとブラームスがクラリネット五重奏曲を残しておりどちらも名曲。モーツァルトの方は晩年の作品で、協奏曲に漂う明朗さと寂寥感のコントラストがより明確で心に染み入る名品。ブラームスの方はより骨格がしっかりしていてクラリネットの音色を生かし、作曲の妙を尽くした曲。

広告

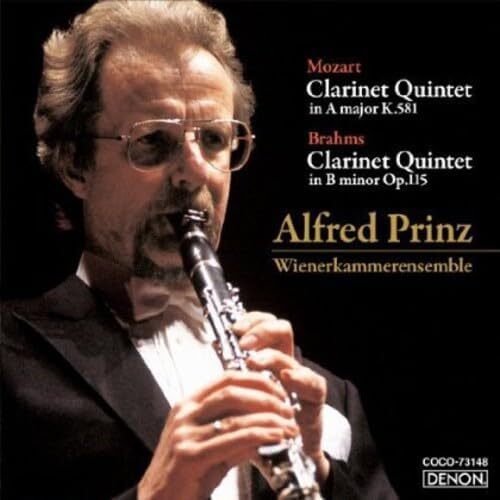

1. クラリネット五重奏曲 イ長調 K.515

ブラームス:

2. クラリネット五重奏曲 ロ短調 Op.115

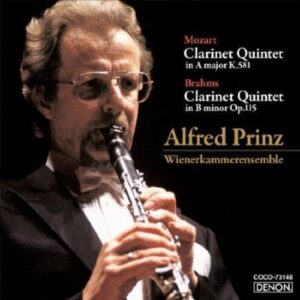

アルフレート・プリンツ(クラリネット)

ウィーン室内合奏団

[録音:1979・80年アナログ録音]

この2曲がカップリングされることが多く、プリンツと名コンサートマスター ヘッツェル率いるウィーン室内合奏団の残したCDもその組み合わせ。ステレオ・アナログ録音末期の名録音です。これがブルースペックCD仕様で1,000円ほどで手に入るとは本当にいい時代です。少し鼻にかかったプリンツの音色、楽想に合わせ濡れた感じ・愁い・哀感・耳に刺さらない突き抜ける高音など多彩な音色で名曲をさらに彩ります。少しも技巧的に感じさせないというのも凄い。

90年代に不慮の事故で無くなったヘッツェル率いる弦楽器群も素晴らしい。80年代のウィーンpoの響きはこんな感じだった。このプリンツとウィーン室内合奏団との録音は2度目の録音。一度目の録音はもう一世代前のコンサートマスターのヴェラーがヴァイオリンを担当している。中野雄氏は著作でそちらのほうがウィーン風味が強いと推薦されています。

広告

モーツァルト:クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581 プリンツ, ウィーン室内合奏団 1969年

こちらはアートユニオン制作で長きに渡り廃盤状態。入手難。

録音もそれほど遜色ありません。名録音です。確かにカップリングのフルート協奏曲と言いウィーン情緒、訛りが色濃く残っています。ヘッツェルはそもそもウィーン出身ではありません。ユーゴスラヴィア出身で、スイスでウィーンpoコンサートマスターであるヴォルフガング・シュナイダーハンに師事した後ベルリンで活動、カール・ベームに引っ張られる形でウィーンpoのコンサートマスターに就任しています。ヴェラーはウィーンで生まれ学んだ生粋のウィーン子です。

こちらはブラームスの動画。ドイツ的なベルリンpo往年の名クラリネット奏者ライスターで。

ウラッハの名盤もありますが、録音状態も考えるとこのDENONのプリンツ盤が一番お勧め。何度聴いても飽きがこず、至福の時を過ごすことができます。それにしてもクラリネットというのは人懐っこい音がする楽器です。

広告

※当ページはシーサーブログ「クラシック 名曲・名盤求めて三千枚」からの引っ越しページです。徐々にこちらに軸足を変えていく予定です。 旧ページ:クラシック音楽 名曲・名盤CD求めて三千枚

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。