クナッパーツブッシュ没後60年ということで、タワーレコードがウェストミンスター録音のSACD化を進めています。1回目はブルックナーの交響曲第8番で、これが大変すばらしい出来でした。マスターテープには超デットな録音にも僅かな倍音が残されていたこと、各楽器の距離感がより明確になったことでステレオ感が増していました。

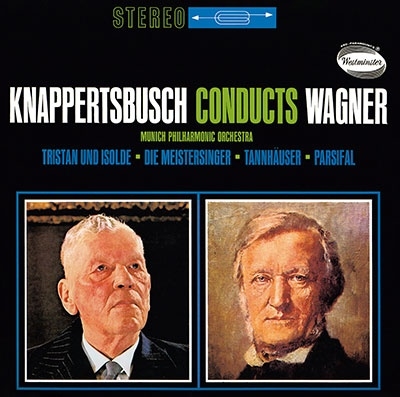

2回目は同時期に録音されたワーグナー管弦楽曲集。初版はLP2枚でCDでも通常は1枚づつ分売されていたものを2枚セットとして全曲SACD化されました。

ハンス・クナッパーツブッシュ/ワーグナー: 管弦楽曲集(2025年リマスター)<タワーレコード限定>

リヒャルト・ワーグナー:管弦楽曲集

<DISC1>リヒャルト・ワーグナー:管弦楽曲集

1. 楽劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》 第1幕への前奏曲

2. 歌劇《タンホイザー》 序曲

3. 楽劇《トリスタンとイゾルデ》 第1幕への前奏曲と愛の死

4. 舞台神聖祭典劇《パルジファル》 第1幕への前奏曲

↑AMAZON 通常版です

<DISC2>

5. 歌劇《リエンツィ》 序曲

6. 歌劇《さまよえるオランダ人》 序曲

7. ジークフリート牧歌

8. 歌劇《ローエングリン》 第1幕への前奏曲

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

ハンス・クナッパーツブッシュ (指揮)

1962年11月 ミュンヘン バヴァリア・ムジークスタジオ Bavaria Musikstudios

【原盤】Westminster

久しぶりにSACDに電源を入れ暖気してから、まずは今でも愛聴するマイスタージンガー前奏曲から。PLAYボタンを押した瞬間から軽くのけぞる音圧と音像。おぉこれは最初にLPで聴いた時の響きに似ているが、より解像度が高く上にも下にもレンジが伸びている。

ブルックナーと同じで今までのCDより音が引っ込んだ感じがします。その分前後の楽器の距離感は増し、ティンパニが左後方にコントラバスが右前方に配されているのが明確にわかります。そのためステレオ感と音の厚みが明らかに増している。ティンパニの響きは今まで「ドン!」から「ドンン」と少しふくらみが感じられる。これはグラモフォンリマスターの時の明らかな残響付加ではなく解像度が上がったために感じられるもの。全楽器の音にその輪郭が明瞭になった効果と少ない残響が加わっただけでこれほど印象が変わるものかと驚く。

これも素晴らしい1960年バイロイトでのマイスタージンガー前奏曲。なぜかこの曲に関してはクナッパーツブッシュのテンポは速め。

これまでクナッパーツブッシュの存在に圧せられているようなオーケストラの音が、一緒に音楽を想像していく過程を楽しんで合奏している風情が感じられるように。マイスタージンガー前奏曲の親方歌手の芸術の動機が弦楽器で紡がれて膨らんでいく箇所は本当に胸が詰まる想いがします。だんだんテンポが遅くなっていき最後の大円団まで緊張感がありながらも、慈しみのある演奏がとめどなく流れる。

タンホイザー序曲。LP時代はトロンボーンの強奏が悪目立ちしていた印象でしたが、エッジが唐突でなくなったためオーケストラの中で溶け込みながら浮きあがって聴こえてくる感じに変化。トリスタンはやはりDECCAのウィーンpoの録音の方が優勢。パルジファル前奏曲はバイロイトライブとは違い、ダイレクトな音がスピーカーから屹立と飛び出てくる。ここでもティンパニは非常に効果的で明確。荘厳な響きが部屋に充満する。この音で第1幕の場面転換の音楽が聴きたかった。

カラー化されたウィーンpoとのジークフリート牧歌。

2枚目。1枚目の演目に比べるとワーグナー若書きの序曲ということもあり、演奏が素晴らしくても感銘度が少々落ちてしまう。リエンツェではトランペットとシンバルなどが非常に賑やか、オランダ人序曲は最初の弦楽器の入りが煌びやかに感じる。チェロ・コントラバスの響きが過度ににぎにぎしくなるところをうまく抑えていると思います。

吉田秀和氏絶賛のジークフリート牧歌。これは元々木質的な響きを持つミュンヘンpoの音色が絡み合う濃密な演奏。テンポはかなり遅い部類。ただこの響きにはこのテンポしかないということがわかる。今までは和音としての響きが素晴らしいと感じていたものが、その絡み合いが見えて目の前で和音となる瞬間を感じられるよう。ほとんどの指揮者が中間部でテンポを上げる箇所も、クナは微動だにせず楽譜を丹念に音化していく。クナのワーグナー愛がリヒャルトとコジマの愛情に変換されて刻み込まれています。やはりこれを超えるレコードは半世紀以上経っているのに表れていない。

最後のローエングリン前奏曲。天上からの響きという言葉が相応しい。クナのパルジファルの演奏様式をここに詰め込んだ感じで、弦楽器群が同じフレーズをゆっくりと展開しながら膨れ上がっていく。聖金曜日の音楽を聴いているような感覚に。ジークフリート牧歌とこの曲に関しては残響が貧しさが良い方向に働いている。どうすればヴァイオリンからこのような絹糸のような響きが生まれるのだろうか。

バヴァリアスタジオの内部の様子。最近の写真なので、録音当時とは違うかもしれません。ただ狭く天井が低いのは変化が無さそうで、いかにも響かなさそうです。

下記AMAZONリンクはクナッパーツブッシュ好きの方には必読の書です。少々お高いですがボリューム満点。

※当ページはシーサーブログ「クラシック 名曲・名盤求めて三千枚」からの引っ越しページです。徐々にこちらに軸足を変えていく予定です。

旧ページ:クラシック音楽 名曲・名盤CD求めて三千枚

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。