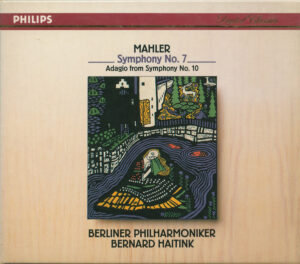

2021年に亡くなられたオランダの名指揮者 ベルナルと・ハイティンク。若き頃から長きに渡りアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者を務め、退任後もロンドン交響楽団、ボストン交響楽団、シカゴ交響楽団、シュターツカペレ・ドレスデンなど引退するまでヨーロッパ、アメリカの主要楽団の要職を務めていました。当然ウィーンpo、ベルリンpoとの共演も多数。1970-80年代はフィリップスレーベルの看板指揮者でしたし、引退間際まで相当数のレコード・CD録音を遺しました。ベートーヴェン・ブラームス・ブルックナー・マーラーが主軸であり、同曲異盤多数あり。

それほどの名指揮者、あなたは好きか?と言われると微妙な返答になります。天才型の指揮者でなく努力・大器晩成を絵にいたような人で、演奏も超真面目でスコアからのはみ出しが無い。オーケストラを統率する能力、響きを構築する能力は凄く高いことは認めるものの、この指揮者でなくてはというものに最後の最後まで欠けていたように思います。晩年に発売されたCDは発売後は概ね高い評価を受けていましたが、その膨大な録音の中に歴史的な名盤として後世に語り続けられるものがある?と言われると思い浮かぶものが無い。ある評論家の「素材を切って盛っただけ」という評は的を射ていると私は思う。カラヤンの演奏が素晴らしいのか?とハイティンクの演奏は凡庸なのか?という問いは、多くのクラシック愛好家に語られる論争です。

そんな録音群の中で私が記憶に残っているのが、1990年代前後にベルリン・フィルとフィリップス末期に録音したマーラー交響曲選集とストラヴィンスキーの録音。マーラーの録音は残念ながらフィリップスの資金難で8・9番が欠けており全集になりませんでした。オーケストラの巧さ、録音の素晴らしさとハイティンクの煽らず慌てない指揮が、落ち着かないマーラーの楽想を丁寧に音化した名盤です。

これほどPHILIPSのロゴが似合う指揮者はいない。

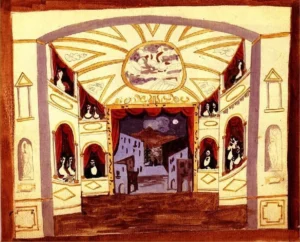

ストラヴィンスキーの方も基本的に同じ。変拍子の多いストラヴィンスキーの曲とハイティンクの風体・生真面目な指揮ぶりは水と油に感じます。朝比奈隆が振る「春の祭典」と同じ匂いがしますよね。録音が抜群にいいですし、言い方は失礼ですがふざけた曲を生真面目に演奏すると滑稽さが滲み出て、演奏に面白みが出てきている。三大バレエも愉しめますが、佳曲の「プルチネルラ」が一番面白いです。私的にはこの曲のベスト盤です。

AMAZONへのリンクです。

これもタワーレコードさんのいい仕事。

ストラヴィンスキー バレエ音楽「プルチネルラ」(1965年版)

オリガ・ボロディナ(メゾ・ソプラノ)

ジョン・マーク・エインズリー(テノール)

イルデブランド・ダルカンジェロ(バス)

指揮:ベルナルド・ハイティンク

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1995年 スタジオ録音

※音質的には「春の祭典」が一番です。

1919年作曲、比較的小編成。18世紀イタリアの作曲家ペルゴレージの楽想をもとにしたバレエ音楽で、ストラヴィンスキーの新古典主義作品の代表作とされています。バロック音楽の旋律をもとに和声・リズムは現代的にアレンジ、三大バレエのような革新性・派手さはないものの、簡潔で歌も入って快活明瞭な聴きやすい曲です。ストラヴィンスキーというとリズム変化と不協和音を多用する原始主義時代の3大バレエ(火の鳥・春の祭典・ペトルーシュカ)ですが、その作曲後は擬古典主義作風に変化しました。まるでピカソのように作風ががらっと変わる作曲家でした。(ちなみにこの曲の初演での演出はピカソが担当)

最初の序曲から非常に快活でイタリアの明るい風が吹いたような旋律で魅力的ですよね。歌も入りますが、カンツォーネ風で聴きやすい。劇の筋を知らなくても十分音だけで楽しめます。組曲版もありますが、素敵な曲をカットしすぎており全曲版をお勧めします。

演奏はベルリン・フィルの個人技も光ります。また録音が秀逸。この頃のハイティンクには、フォルカー・シュトラウスという名エンジニア(かの有名なクナッパーツブッシュのワーグナー「パルジファル」バイロイトライブを担当したエンジニア!!)がついていました。ハイティンクも信頼しきっており、録音した後のプレイバックは聴かずシュトラウスに一任していたとのこと。「春の祭典」はオーディオ評論家 故長岡先生も雑誌FM-Fanで推薦していた程のCDです。マルチマイク録音が見事にミキシングされていて、曖昧魍魎なところが無い、しかも音楽的なところが素晴らしい。

アンセルメの往年の録音。

この曲意外とオーケストラの個人技が求められる作品。ハイティンクの演奏は、ベルリン・フィルの個人技・アンサンブルの妙をうまく引き出し、歌手陣もうまくリードしてこの上なく優美でユーモアあふれる風情。肩の力が抜けた作品を生真面目・誠実に演奏することが、逆に滑稽といったら語弊がありますが、諧謔的な名演奏に繋がったともいえます。曲の終盤のメヌエットとアレグロは、オーディオ機器を入れ替えした時に必ずこのCDでチェックします。チェロとトロンボーンがどのように響くか、最後のトランペットの快活なメロディーがどこまで上に伸びて聴こえるか。

このCD、2CDセットで廉価。そこには3大バレエの全曲版が含まれていて非常にお買い得、小曲「ロシア風スケルツォ」が最後におまけとして入っている。初期の練習作品「花火」が入っていたら最高でした。ハイティンクはベルリンpoと一番相性が良かったのでは?と思わせる録音。

不思議と「凡庸」の2文字が頭に浮かんでこない。ウィーンpoとのブルックナーですら当たりはずれが多く、5番はまさに凡庸でつまらない演奏。是非一度騙されたと思って手に取ってほしいCDです。

※当ページはシーサーブログ「クラシック 名曲・名盤求めて三千枚」からの引っ越しページです。徐々にこちらに軸足を変えていく予定です。 旧ページ:クラシック音楽 名曲・名盤CD求めて三千枚

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。