CD時代の前、レンタルレコード屋がようやく出始めの頃、そんな店があってもクラシック音楽のレコードは片隅に申し訳程度にコーナーがあるだけ。借りる人が少ないから当たり前。そんな中、名古屋市にある鶴舞図書館ではレコード貸し出しコーナーがありました。お堅い公共施設のため逆転現象が起こっていて、邦楽・洋楽のレコードは少なく管理の枚数クラシックのレコードが並んでいました。お金のない中学生の私にはお宝の山のような場所でした。貸し出しは1人3枚まで2週間。バスと地下鉄で足しげく通ったものです。

これは当時のレンタルレコード屋のイメージ写真。

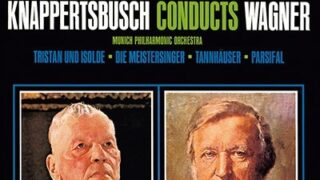

ただし当然評価の高いレコードが多く、多くはカラヤンなどグラモフォン録音のものが多かった記憶があります。その中でまだまだ耳の肥えていない中学生の私の目と耳に鮮烈に惹きつけられたのが、1976年に録音されたカラヤンとベルリンpoのチャイコフスキー 交響曲第4番のLP。ジャケットからしてかっこいい。家に帰って針を落とすと冒頭のホルンの咆哮からして洗練されたゴージャスなオーケストラの響きに圧倒されました。

AMAZONへのリンク

チャイコフスキー 交響曲第4番へ短調

指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1976年 ベルリンフィルハーモニー

ジャケットからしてかっこいい。いかにも流麗な響きを生み出しそうなカラヤンの指揮姿。演奏はピアニッシモからフォルティシモまで、ベルリンpoをこれでもかというほど鳴らしきっています。このLPは当時まとめて録音されたチャイコフスキー交響曲全集の中の1枚。恐らくだい5番と「悲愴」も並んでいたはずですが、そちらは全く記憶が無い。恐らく中学の私にとっては5番のロシア臭の強さ、第6番の旋律美よりも、外面的な迫力満点の第4番しか理解できなかったことが大きな要因でしょう。

正直申し上げてこのLPを借りてきても、第4楽章ばかりを繰り返して聴いて興奮していました。

当時絶頂期を迎えていたこのコンビにもってこいの曲で、ハイスピードで能力全開。一糸乱れぬ弦楽器群、乾いた音で全体を引き締めるティンパニ、どこまでも突き抜けていくトランペット、効果的に華やかに彩るシンバル等打楽器群。これ程爽快にこの第4楽章を鳴らし切った演奏は今になっても現れていないと思います。但し外面的な演奏であることは否定できない。最後の和音もシンバル追加で暴力的な華やかさ。

この演奏に惹かれ続けるのは音楽的な内容が少し劣り外面的な曲に、さも意味ありげで演出過多なほど歌い鳴らし切っているからでしょう。だから興奮はするが感動は無い。それは、、カラヤンの得意とするところで機能的なオーケストラを効果的に鳴らすという、にわかのクラシックリスナーも一聴で落とす技量が詰まっているのだと思います。

80年代にウィーンpoと後期交響曲集を再録音しましたが、この録音程のエネルギーというか絶倫さが感じられませんでした。悪く言えば鈍重になっただけ。

今になって聞き直すと、チャイコフスキーにしろベートーヴェンにしろ80年代に入って行った再録音より70年代の録音群の方がカラヤンらしく前のめりの早いテンポと絶頂期のベルリンpoがかみ合って面白い録音が多い。カラヤン美学の境地として考えれば、最晩年のウィーンpoとの録音の方が価値があるのかもしれない。ただブルックナーなど時に人工的に美しすぎて余計に曲の良さが素直に入ってこないきらいがあります。

ほめているのか貶しているのかわからない文章になってきました。ただ未だにカラヤンの演奏で何かという時に手に取るのはこのCDか、R・シュトラウスのCDになります。ムラヴィンスキーの名盤よりも4番に関しては、録音含めてこちらに肩入れしたくなります。当然ながら、音楽的な表現と人技を超えたアンサンブルの超絶さはムラヴィンスキーの方が上ですが。

※当ページはシーサーブログ「クラシック 名曲・名盤求めて三千枚」からの引っ越しページです。徐々にこちらに軸足を変えていく予定です。 旧ページ:クラシック音楽 名曲・名盤CD求めて三千枚

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。