主に東ドイツで活躍したオトマール・スウィトナー(1922年5月16日-2010年1月8日)。後半生はシュターツカペレ・ベルリンおよびNHK交響楽団での活躍が有名です。堅実でいかにもドイツ的な響きを引き出す指揮者でしたが、燃えるときは燃えるが不完全燃焼で終わるときもある好不調の波が激しいところがありました。日本ではどちらかというと後者の印象が強いようです。モーツァルトやワーグナーのオペラと所謂三大ドイツB(ベートーヴェン・ブラームス・ブルックナー)が得意で、SKBとも交響曲録音は多く遺されています。ブルックナー録音は日本での印象が覆る程テンポも激しく動きオーケストラを煽るなど、フルトヴェングラーもかくやと思わせる部分が多々あります。

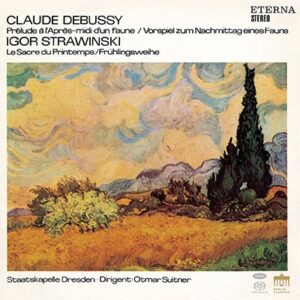

SKDでの活動の前、壮年期にはシュターツカペレ・ドレスデンで1960-64年に音楽総監督を務めていていました。その時期の録音でこのコンビには似合わないストラヴィンスキー「春の祭典」の録音があります。

冴えない風体・指揮姿のスウィトナーとドイツ伝統の響きを持つSKDで「春の祭典」、DECCAやEMIだったら企画段階でボツになりそうです。そこは当時のドイツ・シャルプラッテンという国営のレコード会社の強みで自前の団体で有名曲を録音しようと、セールスなど関係なく制作。今も昔も売れていないでしょう。組み合わせを見て食指が動かない方がほとんどだと思います。私もその一人。

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

指揮:オトマール・スウィトナー

シュターツカペレ・ドレスデン

録音 1962年9月

※名エンジニア クラウス・シュトリューベンが担当

タワーレコードはさすが。目の付け所が違い独自企画でSACD化の対象としています。

ストラヴィンスキー: 春の祭典、チャイコフスキー: 弦楽セレナード他<タワーレコード限定>

今回聴いてみようと思ったのは、当時のSKDにはホルンのペーター・ダムと並んで有名な奏者が在籍していました。ティンパニのペーター・ゾンダーマンがその人。1950年代から1990年代前半まで叩いていたティンパニ奏者で、晩年はNHK交響楽団にも頻繁にゲスト奏者として招かれていました。スウィトナー、ブロムシュテット、若杉弘などドイツでの付き合いのあった指揮者の縁でしょう。ゾンダーマンが叩くだけで全体の印象がガラッと変わります。テンポ感と輪郭が良くなり、オーケストラの響きがびしっと締まります。1958年のバイロイト音楽祭、クナッパーツブッシュが指揮した「ニーベルングの指輪」でも叩いていたとのこと。

話を戻しますとこのスウィトナーの「春の祭典」の録音、当然このゾンダーマンが叩いています。隠れた名演として有名らしく、スウィトナーらしからぬ凄演に加えティンパニが目立つ録音は無いと書かれていることが多い。これはゾンダーマンが存分に味わえるに違いないということで手に取った(実際ににはQOBOZでダウンロード)次第。

1962年の録音ながらそこまで古さを感じさせない音です。確かにこれは燃えるスウィトナーの演奏で、老舗のオーケストラも難曲とわかりづらいタクトに必死に食らいついている様が目に浮かびます。所謂ブーレーズ前の演奏で緻密な分析での演奏ではありません。逆にその分ロシア的ではなくドイツ的ではあるが、この曲の本来の魅力である土俗的な雰囲気と荒々しさがこの演奏にはあります。アンサンブルの精密さは今の日本のオケにも劣るのかもしれません。ただそれを超える熱量とSKDの各奏者の妙技と音がこの演奏には詰まっており、数多ある春の祭典の録音の中でも「ここでしか聴けない」音楽があります。綺麗に整った演奏が好きな方にはお薦めはしませんが、「春の祭典」に興奮を求める方は必聴です。

その演奏は支えるのがゾンダーマンのティンパニです。淡く木質的な響きのSKDの音をストラヴィンスキー仕様の音に調整しているのは間違いなく彼です。第一部では少し控え目に叩きながらも輪郭とアクセントを付け加えることで、全体をびしっと締めています。第2部中盤以降(11拍子以後)はティンパニの独壇場。録音もティンパニにフォーカスを当てているようで、ここまでティンパニの音が明瞭に聴こえるのは珍しい。何が他のティンパニストと違うのか?使っているティンパニが子牛の皮を張ったドイツ式のものだったからだけでは無い。(N響はドイツ式。現在はアメリカ式がほとんどでプラスチック張りが主流)

ゾンダーマンを聴くための企画もFMで放送されていました。音は悪いですが、凄さの一端が感じられます。R・シュトラウスのブルレスケは最高です。

それは正確な音程と抜群のリズム感とともに、コンマ何秒かの違いだけではあるのですが早く打ち込める技術ではないかと思います。通常は低音楽器は音の聴こえ方が高音よりも少し遅く聴こえるもの。ゾンダーマンのティンパニはほぼ同時か、ほんの少し早いくらいに音が聴こえるため全体の輪郭をピシッと決める。音楽・スコアが全体的に頭の中に入っていて、指揮者のタクトが打点に到達する前にどういう音が欲しいかを判断してコンマ何秒前に叩く動作に入らないとできない芸当です。

N響に来た時、団員はティンパニにオーケストラ全体が引っ張られるような音に感銘、「演奏しやすい、何これ?」感覚だったそうです。当然すべての音がそうではなく、通常の音の出し方も当然する。使い分けの幅があった。そこが他のティンパニ奏者との違いだと当時のSKDの録音を聴くと感じます。それを体感するために、この「春の祭典」は一聴の価値があると思います。

今でも評価の高いザンデルリンクとSKDのブラームス。4番が一番ティンパニの妙技がわかる。

※当ページはシーサーブログ「クラシック 名曲・名盤求めて三千枚」からの引っ越しページです。徐々にこちらに軸足を変えていく予定です。 旧ページ:クラシック音楽 名曲・名盤CD求めて三千枚

広告

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。